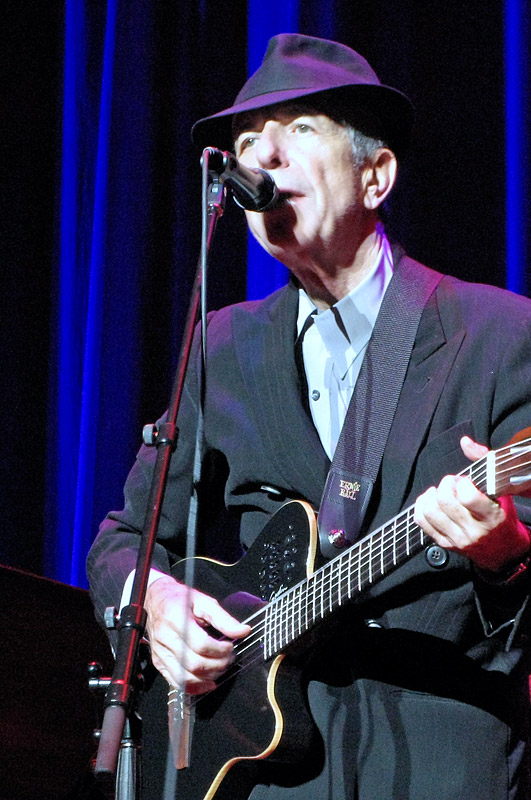

Seit etwa fünfzig Jahren – Du meine Güte, tatsächlich schon so lange – höre ich die Geschichte, dass der Computer der nächsten Generation endlich wie ein Mensch dies und das und jenes können werde. Nichts davon habe ich je eintreten sehen. Aber einen Vorgang kann er tatsächlich wie ein Mensch: sich selbst aufhängen, sich in einer Sache so festsetzen, dass nichts anderes mehr geht. Meinem Gehirn passierte das neulich bei einem Song von Leonhard Cohen, den jemand Al Pacino unterlegt hatte, wie er gerade dem Duft der Frauen nachtanzte. Und da hatte ich den Ohrwurm oder der Ohrwurm mich, auf jeden Fall: festgeklemmt.

Nun verbindet mich eine eigentümliche Beziehung mit L.C.. Ich mag Songs, die er geschrieben hat, aber ich ziehe andere Interpreten, Jennifer Warnes zum Beispiel, vor. „Dance me to the end of love“ – und dann noch üppig mit Backgroundgesang fleißiger Damen und schluchzender Geigen unterlegt, das ist mir zuviel des Guten. Gelegentlich weiß der Computer ja Rat. Und diesmal wusste er. Es gibt eine ganze Reihe alternativer Versionen. Da das Gehirn sich eh aufgehängt hatte, hörte ich mich in den Song hinein. Diese beiden Interpretationen

- Ballhaus: Dance me to the end of love, aufgenommen im Bürgerhaus Stollwerck, Köln, Januar 2013, und gesungen von der großartigen Verena Guido

- und Avalanche Quartett, selber Titel, eingespielt at the Moods in Zürich, 2007

das sind meine Favoriten. Nach meiner – selbstverständlich völlig unmaßgeblichen – Meinung stechen sie aus dem großen Angebot hervor.

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie diese akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einer externen dritten Partei bereitgestellt wird.

YouTube Datenschutz-Richtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Wahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie diese akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einer externen dritten Partei bereitgestellt wird.

YouTube Datenschutz-Richtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Wahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert

Rasch weiter ins Internet geguckt und — das gibt’s doch gar nicht!! Auf CD nicht erhältlich; das kann nicht sein. Doch halt, hier, vielmehr dort in der fernen Schweiz hatte jemand mal die „Leonard Cohen Songs“ des Avalanche Quartetts, oder er hat sie doch nicht, oder schon wieder, es ist nicht ganz klar, und das letzte Update der Internetseite liegt auch schon zurück. So wunderbare Musik und so gut wie nicht erhältlich, noch nicht einmal gebraucht. Man kann es nur traurig finden.

Wem diese Interpreten nicht gefallen, der mag vielleicht Madeleine Peyroux, Perla Batalla & Julie Christensen, Harpeth Rising oder Meret Becker, Bettina Wegner oder oder. Monica Bellucci muss nicht sein, Jack Vettriano kann sein, obwohl ganz ohne Musik, dafür aber an der Kante von jugendfrei. Macht nix, das Gehirn hat sich einmal aufgehängt und liefert die Musik gratis dazu. Jaa, so ist das.

Und, versprochen ist versprochen, der Computer der nächsten Generation kann uns dann Songs wie von L.C. liefern – ganz bestimmt!

On the road again

On the road again