Rein technische Kriterien – egal auf welchem Gebiet – befriedigen den Techniker, sind Erfüllungsgehilfen des Kaufmanns, der uns dann mit technikorientierter Werbung den Kram andreht, aber sie sagen wenig oder gar nichts darüber, ob dies Gerät den Bedürfnissen eines anspruchsvollen Kunden entspricht. Denn die Wünsche eines musik-orientierten Hörers übersetzen sich nun einmal nicht in Klirrgrad, Frequenzgänge, Messschriebe und so weiter.

Der Röhrenverstärker hat das über viele Jahre bewusst gemacht. In der Aufschwungphase des Transistors wurde er von vielen Technikern – oft mit beispielloser Häme – fast zu Tode kritisiert: zu schlecht in jeder technischen Hinsicht. Aber eben nur in technischer. Musikalisch blieb er der Favorit vieler leidenschaftlicher Hörer. Und die Leidenschaft des Musikhörens war das Argument, das dem Messtechnikwunder namens Transistorverstärker entgegengehalten wurde. Wenn sie an der Musik und am menschlichen Hören vorbeigehen, nützen Technikorientierung und Messerei wenig.

Noch prekärer wird die Situation, sofern man den üblichen Röhrenverstärker daraufhin betrachtet, ob er denn besonders musiktauglich sei. Die dafür erforderliche Strenge des Blickes muss im Kreis der Röhrenbegeisterten notwendigerweise Anstoß erregen. Man kann einen Röhrenverstärker ganz einfach zusammenbringen: keine Gegenkopplung verwenden, alle Teile aus der Ramschkiste nehmen oder billig besorgen, und frisch drauflosgebastelt. Jetzt noch ein paar Messungen am Oszilloskop gemacht, wenns hochkommt obendrein den Klirrgrad bestimmt und – bitteschön! – klingt doch. Irgendwie. Die Frage, ob man mit Röhren nicht wesentlich mehr erreichen kann, bleibt bei solcher Bastelei auf der Strecke.

Ein Gerät zu optimieren ist Zehnkampftraining. Es geht darum, einerseits die Stärken zu erhalten und andererseits die Schwächen zu erkennen und zu minimieren. Zu den Stärken der Elektronenröhre ist bereits vieles gesagt worden. Ich beschränke mich darauf, die Röhre als das geeignetste Werkzeug zur Musikwiedergabe anzunehmen. Trioden und triodisierte Pentoden sind meine persönlichen Favoriten.

Freilich muss ein grundlegender Fakt berücksichtigt werden. Wir wissen bis heute nicht, was die Röhre elektrotechnisch für ein Gegenstand ist. Irgendwie gibt’s zwischen Katode, Gitter und Anode Kapazitäten – ein Kondensator ist sie aber trotzdem nicht. Auch können wir die tatsächlich vorhandenen kapazitiven Effekte bis heute nicht genau quantifizieren. Darüberhinaus gibt es Raumladungen – deren genaue Verteilung wir nicht kennen – und einen Elektronenfluss, den wir nur sehr annähernd bestimmen können. Tatsächlich knallen Elektronen und andere Teilchen – welche das sind, wissen wir so genau nicht – irgendwo hin, Anode und Getter fangen sie eben nicht alle wieder ein, und der im Glaskolben einer langgebrauchten Röhre sichtbare Niederschlag legt Zeugnis darüber ab, dass im Inneren der Röhre so manches geschieht, was wir nicht wollen, nicht wirklich kennen und nicht recht beherrschen. Erstaunlich, nicht wahr?

Die praktische Unwissenheit über den Gegenstand Elektronenröhre korrespondiert mit einer theoretischen. Wir können einen Kondensator als theoretisches Konstrukt auffassen und seine Eigenschaften aus der Maxwellschen Theorie heraus bestimmen. Und der in der Praxis zusammengebaute Kondensator verhält sich in der rauhen Wirklichkeit weitgehend so wie theoretisch (vorher)bestimmt. Wir können so manchen Elektronenfluss, ob nun in den Grenzflächen eines Transistors oder im glühenden Plasmastrom anhand der Maxwellschen Theorie betrachten, analysieren und vielfach nutzbringend anwenden. Aber das Gebilde Röhre als Ganzes lässt sich bei Maxwell nicht unterbringen.

Nun ist ein solcher Mangel an ganzheitlicher Sicht beim Auto nicht anders. Für das Auto als Ganzes gibt es nach über hundert Jahren Automobilgeschichte immer noch keine Konstruktionstheorie. Noch nicht einmal für die Hinterachse gibt es das. Aber wenn wir vorab entscheiden, es solle eine Schräglenker-Hinterachse werden, dann haben wir für diesen Sonderfall ein größeres theoretisches Rüstzeug. Das hat uns freilich nicht davor bewahrt, in den über hundert Jahren zwischen den verschiedenen Hinterachsformen hin- und herzuirrlichtern: DeDion-Achse – gut, aber (zu) teuer; Eingelenk-Pendelachse – schlecht, aber billig und komfortabel; Schräglenker-Achse – ein wenig von allem; Starr-Achse – gar nicht so schlecht und wieder im Kommen, weil preiswert … – und so fort. So geht es hin und her, man macht das mal so und mal so, zeitgebundene Strömungen.

Dasselbe haben wir bei der Elektronenröhre erlebt, die Konstruktionsweisen waren oft mehr zeitgebunden – das macht man doch so – als logisch rational. Das konnten sie auch nicht sein, denn beim technischen Gegenstand Röhre fehlt ja die allumfassende, ganzheitliche Theorie genauso wie beim Auto. Wer seine Röhrenverstärker vorzüglich auf anspruchsvolle Musikwiedergabe ausrichten will, tut gut daran, musikorientierte Konstruktionsgedanken neu und möglichst weitreichend selbst zu erdenken.

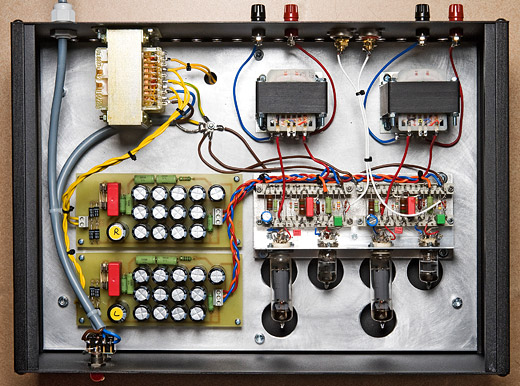

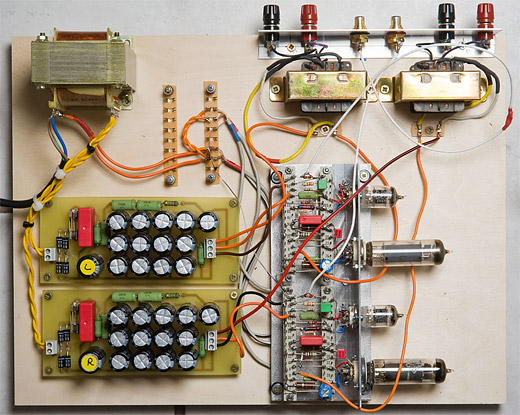

Die nachfolgend vorgestellten Gedanken sind meine – allumfassend sind sie nicht. Sie bemühen sich, vorhandene Stärken zu erhalten sowie Schwachstellen zu erkennen und zu verbessern. Die Stärken liegen vor allem in der Verwendung von nur zwei Röhren, in der Verwendung einer Gegenkopplung, wie sie in berühmten Profiverstärkern für gut befunden wurde, und schliesslich in dem Aufbau einer hochklassigen Stromversorgung (siehe Netzteil mit RC-Siebung für einen Röhrenverstärker). Auch dabei folge ich den Profi-Pfaden und beheize die Röhren mit Wechselstrom, wie es bei allen Rundfunkverstärkern früher gemacht wurde. Was mir verbesserungswürdig erschien und welcher Art meine Gedanken dazu sind, wird in den folgenden Teilen 2 bis 4 ausgeführt.

– wird fortgesetzt –

– Segschneider –