Gelegentlich tut es gut, den Browsercache zu leeren, den Desktop des Rechners aufzuräumen, temporäre Daten zu löschen und überhaupt ein wenig Archivarbeit zu leisten. Den Schreibtisch in die Aktion einzubeziehen, kann bestimmt nix schaden. Das schreibt hier übrigens einer, dessen Arbeits- und Denkmöbel als Heimstatt kreativen Chaos´ zu bezeichnen eine schamlose Beschönigung wäre! Tatsächlich ahne ich, dass der Zustand meines Arbeitsplatzes einiges aussagt über mich als Nutzer und über den Grad an Unordnung auch in meinen Gedanken …

Das eben Erwähnte gilt natürlich ebenso für die Menge an musikalischen Eindrücken, die sich sukzessive im Kopf ansammelt. Beizeiten muss ich meine innere Festplatte aufräumen, wenn ich mal wieder an die Grenzen meiner musikalischen Aufnahmefähigkeit stoße. Geradezu versessen auf „Stille im Kopf“, höre ich dann tagelang kaum mehr Musik, lasse Radio, Anlage und Spotify ausgeschaltet und verschiebe nach Möglichkeit Einkäufe in Muzak-verseuchten Verbrauchermärkten auf später.

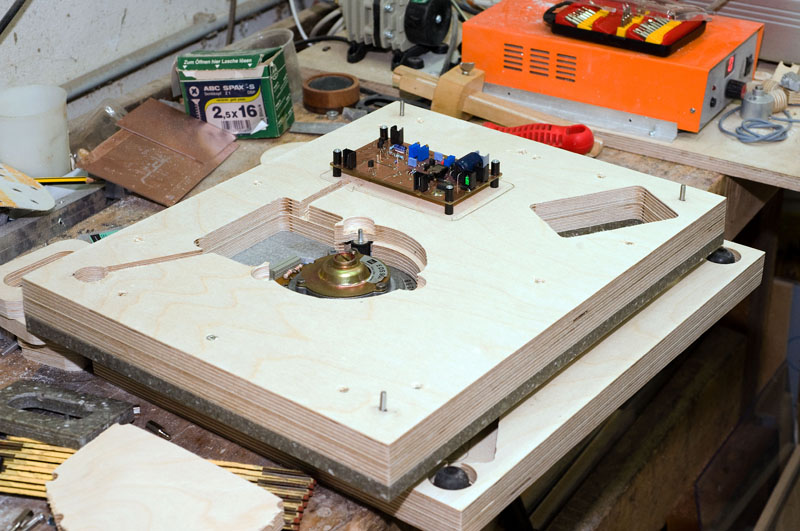

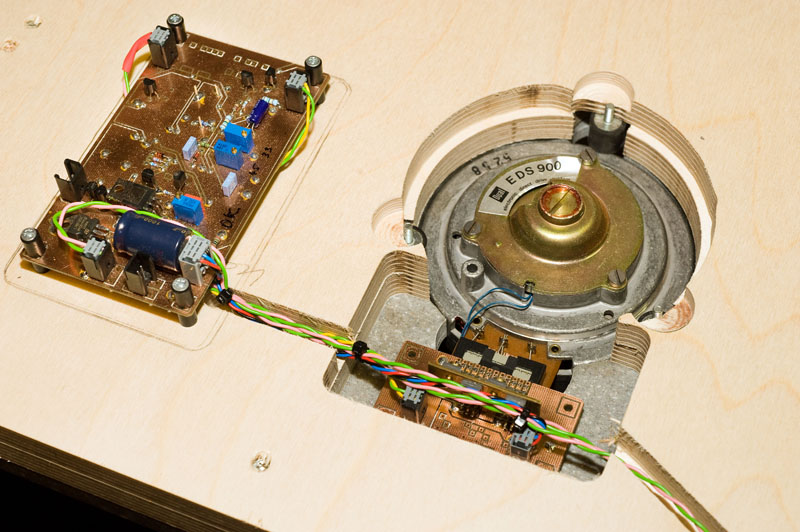

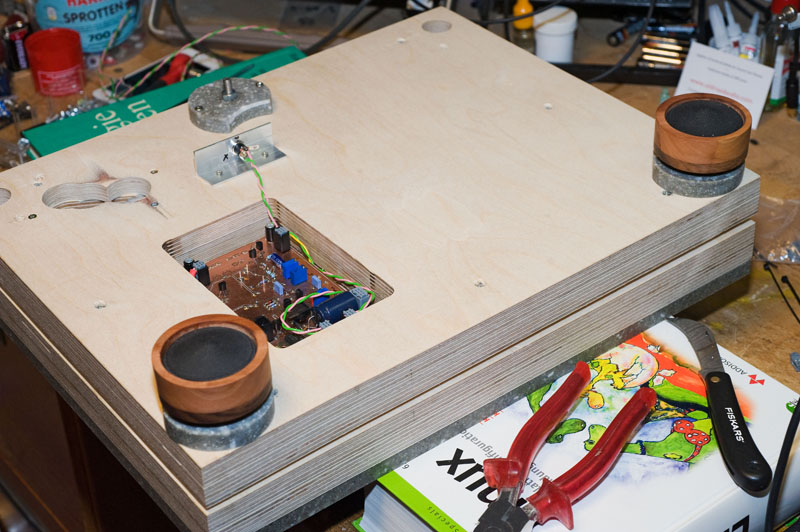

Insofern kam mir eine schon länger geplante Wanderwoche in der Sächsischen Schweiz mehr als recht! Sechs Tage waren wir unterwegs, insgesamt etwa 80 km legten wir an vier Wandertagen per pedes zurück. Obwohl wir eine neunköpfige Gruppe waren – elf, wenn man die Hunde mitzählt – war reichlich Zeit zum Schweigen, zum Nachdenken – kurzum: zum Runterkommen. Gerade in den Tagen zuvor hatte ich mich musikalisch überladen, in jeder freien Minute freute ich mich hörend über meinen neuen Plattendreher. Das geschah zwar auf sehr hohem klanglichen Niveau, aber das rettete mich gerade nicht davor, es mit dem Input quantitativ zu übertreiben.

Fastenbrechen

Nach dem viel zu schnell vergangenen Urlaub gilt es nun, auf behutsame Art und Weise wieder Musik „nachzufüllen“.

Auf ein Album habe ich mich besonders gefreut: Cæcilie Norby & Lars Danielsson – Just the Two of Us (LP, ACT 2015). Die dänische Vokalartistin und der schwedische Ausnahmebassist sind privat ein Paar, aber hier erstmals als Duo auf einem gemeinsamen Album zu hören.

Man muss sich schon etwas trauen, wenn man ein Album mit einer Cover-Version des Joni Mitchell-Titels Both Sides Now beginnt. Doch schon nach den ersten gezupften Basstönen und dem Einsetzen der die mittleren Lagen auslotenden Stimme der Sängerin weicht die Skepsis des Zuhörers.

Die versierte Jazz-Vokalistin Norby beherrscht den Blues ebenso wie den Scat-Gesang. Gleichermaßen vielseitig der Bassmann Danielsson: mühelos zwischen perkussivem Spiel, Akkord-Begleitung und solistischen Anteilen wechselnd liefert er jederzeit das Pendant zum vokalen Treiben seiner Duo-Partnerin. Hier beansprucht niemand die Anführerschaft, beide stellen sich in den Dienst der mehr als guten Sache. So wird diese Platte zum Dokument eines großen Einverständnisses der beiden Künstler, wohl auch und vor allem auf der menschlichen Ebene … Hochemotional!

Nach etwas mehr als 45 min. endet dieses vorzüglich gepresste Vinylalbum mit einer eindrucksvollen Version von Leonard Cohens Hallelujah.

Tschaikowski – Konzert für Violine und Orchester D-dur op.35 – David Oistrach, Violine – Dirigent: Kyrill Kondraschin – Staatliches Sinfonieorchester der UdSSR (LP 1959, MELODIA/eurodisc)

Mein neuer Plattendreher schließt mir nun auch das Tor zur Klassik weiter auf. Ich habe eine Vielzahl von Klassik-Vinylalben, die aber bisher eher Beifang waren auf meinen Streifzügen über die Flohmärkte und durch die sozialen Kaufhäuser der Region.

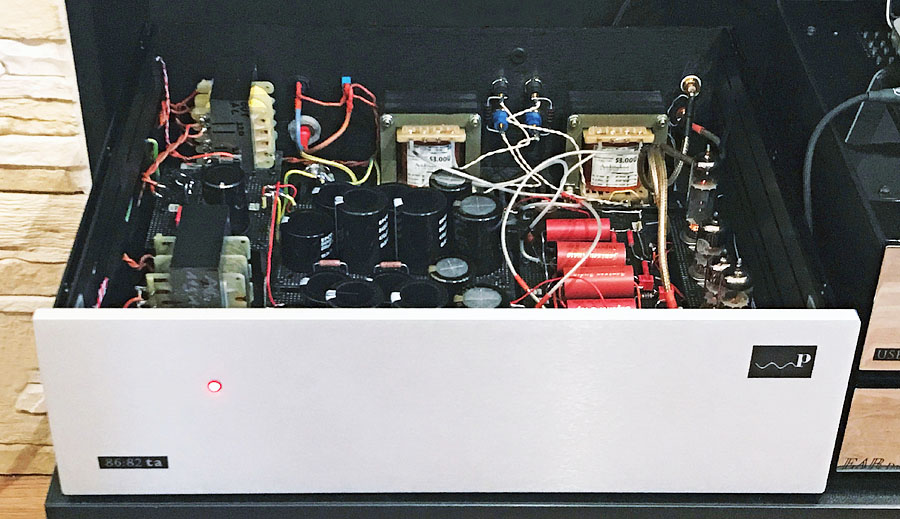

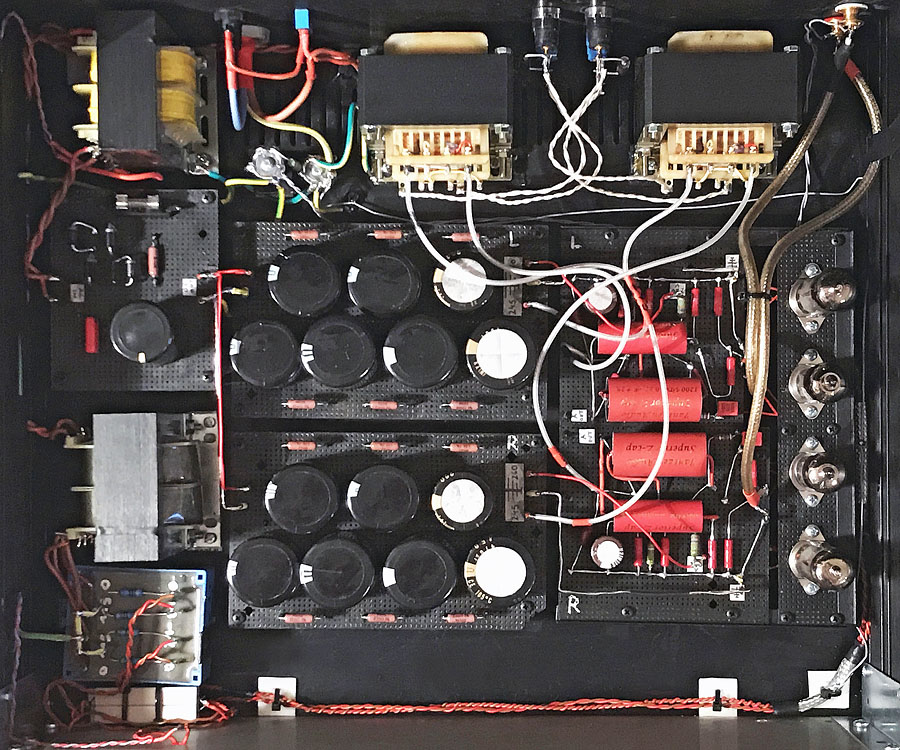

Neulich hörte ich zu technischen Vergleichszwecken (tube rolling) etliche Male hintereinander das Tschaikowski-Violinkonzert D-dur op.35. Solistin: Anne-Sophie Mutter unter Herbert von Karajan mit den Wiener Philharmonikern. Als ich mich da reingegrooved hatte, machte es ordentlich Spaß, der zum Aufnahmezeitpunkt 1988 noch jungen Frau beim unbekümmerten Bewältigen der vielen eingebauten Schwierigkeiten zuzuhören. Es hatte allerdings auch ein bisschen was von einer Reihung lauter einzelner kleiner Kunststückchen. Hier ein dreifacher Rittberger, gleich darauf doppelter Toeloop, wenig später ein soundsovielfacher Salcho – und das alles auf der Geige!

Ich weiß nicht, was mich dann ritt, dass ich noch mal zur Plattensammlung ging und nach anderen Aufnahmen des Tschaikowski-Konzerts sah. Jedenfalls hielt ich nach kurzer Suche die eingangs genannte Platte mit David Oistrach als Solist in der Hand. Kurzer prüfender Blick auf die Plattenoberfläche, sofortiger Gang zur Plattenwaschmaschine und drauf damit auf den Plattenteller. Was sich nun entfaltete, war freilich von ganz anderem Kaliber. Natürlich ist Oistrach ein brillianter Techniker, aber erst seine Einspielung erschließt mir auch die emotionale Tiefe des Konzerts. Ich bin nicht nur davon begeistert, sondern auch von der klanglichen Qualität dieser alten Vinylscheibe! Auf jeden Fall ein würdiger Kandidat, mich nach dem Urlaub wieder mit Musik „aufzuladen“!

Paolo Conte – Concerti (2LP 1985, Live). Diese Platte habe ich hier im Blog schon mal erwähnt. Mal abgesehen davon, dass ich von der Unmittelbarkeit dieser Live-Aufnahmen des italienischen Liedermachers und Chansonniers geradezu elektrisiert bin, nutze ich sie gern, um in meiner Anlagenkette verschiedene Röhrenfabrikate vergleichend gegeneinander antreten zu lassen. Überdies ist das eine Einspielung, die die Spannung von der ersten bis zur vierten Plattenseite hält.

Gestern hörte ich einige ausgewählte Stücke im Rahmen meiner Aktion „vorsichtig wieder an gute Musik gewöhnen“!

Und wenn’s richtig fetzen soll, ohne dass es peinlich wird, fällt meine Wahl gern mal auf eine Platte von Wolf Maahn. Ich finde, dass Maahn einer derjenigen ist, auf die der Begriff „unterschätzt“ unbedingt zutrifft. Er ist nicht nur jemand, der die Musik noch von Hand macht, sondern auch ein Musikant im besten Sinne, den ich auch wegen seiner Texte bewundere. Mein Lieblingssong von ihm findet sich auf dem Album „Kleine Helden“ (LP 1986) und heißt Ich wart auf Dich.

Auf solche Ideen muss man erst mal kommen:

Ich bin müde –

und ich wünsch mir jetzt Dein Kleid voller Leben

So möcht ich Dich eine Zigarette rauchen sehn

Um dann müde in Dich zu kriechen …Wolf Maahn – Ich wart auf Dich

Diesmal greife ich aber nicht zu „Kleine Helden“, sondern zu Wolf Maahn – Was? (LP 1989). Ich zapple noch ein bisschen durchs Wohnzimmer, zu Stunde um Stunde, und schalte dann die Anlage aus. Für diesmal ist es genug, mein innerer Konzertsaal ist wieder bestückt. Neue musikalische Abenteuer können kommen – ich bin vorbereitet!